全固态锂金属电池因其高安全性和高能量密度,被视为下一代储能设备的有力竞争者。然而,锂枝晶的生长及电解质/电极界面机械相容性差等问题严重影响了固态电池的长期循环稳定性。作为固态电池的核心部件,固态电解质材料的刚度和阻尼在力学性能上呈现出此消彼长的制约关系:以无机陶瓷为代表的刚性电解质虽具备高杨氏模量,但其阻尼(粘弹性)不足,导致电极/电解质界面机械相容性差;而聚合物基电解质虽表现出良好的界面相容性,却因模量过低难以有效抑制锂枝晶的生长。这种刚度-阻尼的倒置关系成为制约固态电解质发展的关键科学问题。

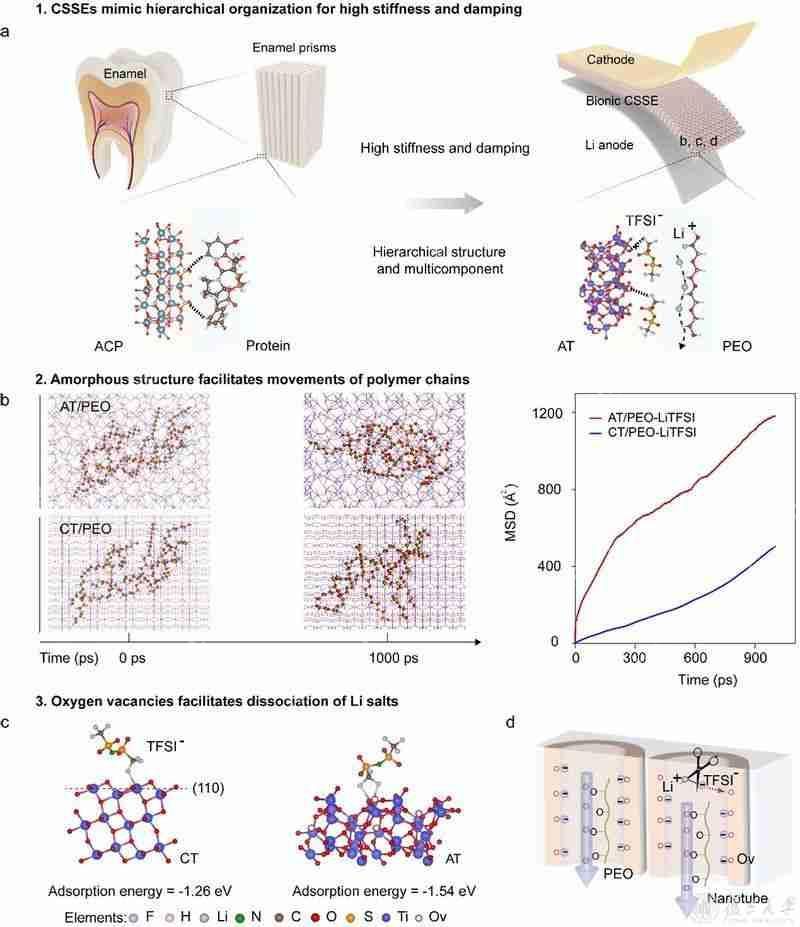

近日,复旦大学材料科学系赵婕课题组与化学系李伟课题组在《Angewandte Chemie》期刊上合作发表了题为“Multiscale Engineered Bionic Solid-State Electrolytes Breaking the Stiffness-DAmping Trade-Off”的研究论文。研究团队受牙釉质超结构的启发,设计并开发出一种由非晶TiO2纳米管阵列与聚合物电解质PEO交织而成的仿生复合固态电解质,实现了高刚度(杨氏模量达15 GPA,硬度为0.13 GPa)和优异的阻尼性能(tanδ=0.08),成功解决了传统固态电解质中刚度与阻尼难以兼顾的问题。一方面,这种电解质拥有媲美无机固态电解质的刚度,可有效抑制锂枝晶的生长;另一方面,其阻尼性能接近于聚合物固态电解质,确保了与电极的紧密接触。

此外,该仿生复合固态电解质在室温下展现出优异的离子电导率(1.34×10⁻⁴ S·cm⁻¹)和较高的锂离子迁移数(0.62)。研究表明,非晶结构相比晶体结构更有利于聚合物链段的扩散运动,从而促进锂离子的迁移。同时,非晶陶瓷中的高浓度氧空位(Ovs)作为路易斯酸活性位点,有效促进了锂盐的解离,高度有序的无机-有机界面降低了锂离子扩散路径的迂曲度,协同提升了锂离子传输效率。

电化学测试表明,基于该电解质组装的锂对称电池在60°C下实现超过2000小时的稳定运行,在30°C下循环寿命突破500小时。与LiFePO4和LiNi0.8Co0.1Mn0.1O2正极匹配的全电池体均展现出优异的循环稳定性,表明了其在工业应用中的巨大潜力。值得一提的是,该仿生策略同样适用于钠离子固态电解质,展现出普适性优势。

复旦大学材料科学系博士后侯俊宇、硕士生孙武和博士生袁群瑶为该论文的共同第一作者;复旦大学材料科学系的赵婕青年研究员和复旦大学化学系的李伟教授为共同通讯作者。该研究得到了国家重点研发计划“新能源汽车”专项、国家自然科学基金面上项目、上海市政府间国际科技合作项目等经费的支持。

以上就是复旦大学赵婕课题组开发多尺度工程仿生固态电解质,打破刚度-阻尼权衡的详细内容,更多请关注慧达AI工具网其它相关文章!